作品推介《适遇铜青》|国家艺术基金 2023年度艺术人才培训资助项目《博物馆数字文创设计青年人才培训》阶段性成果展示

发布时间:

2023-10-07 23:10:29 点击次数:

2023-10-07 23:10:29 次

“我们要加强考古工作和历史研究,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。”——2020年9月28日,习近平在十九届中央政治局第二十三次集体学习时的讲话艺术家:

罗雪/ Luo Xue

作品类型:

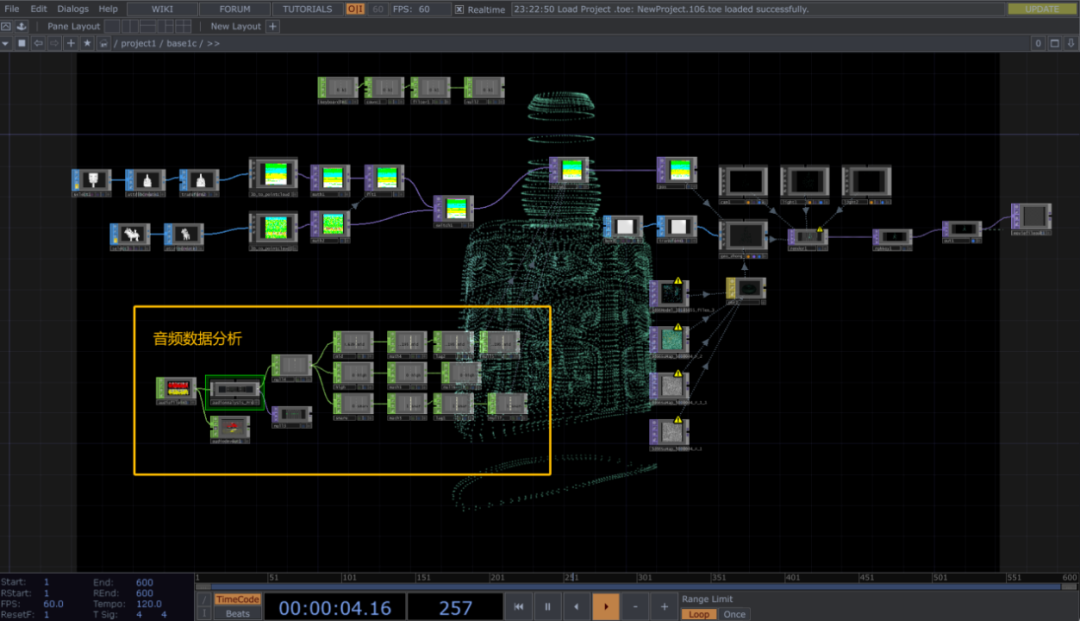

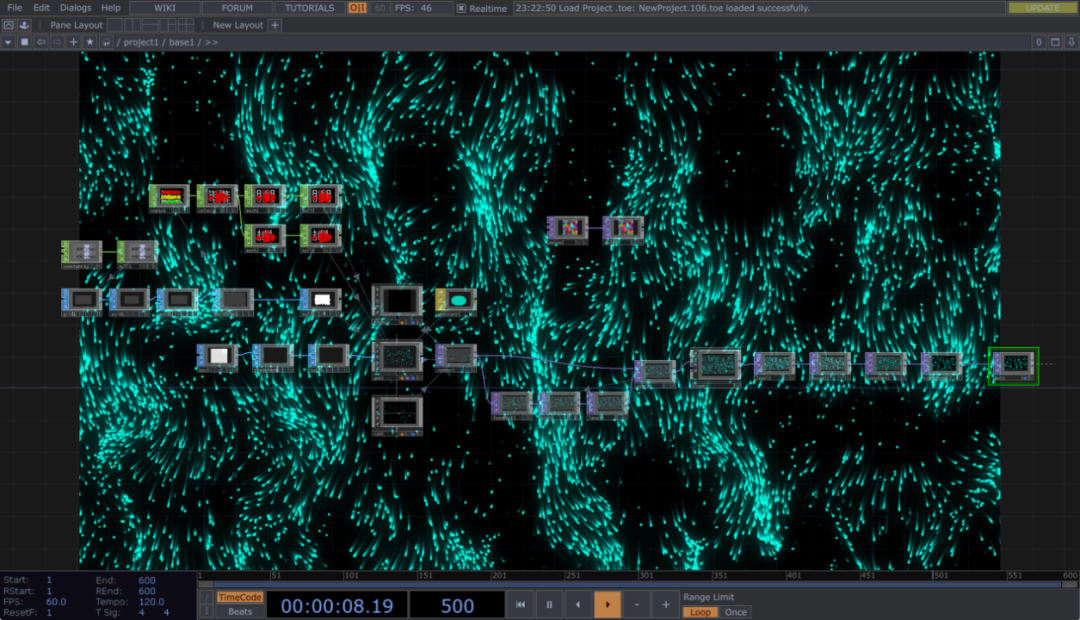

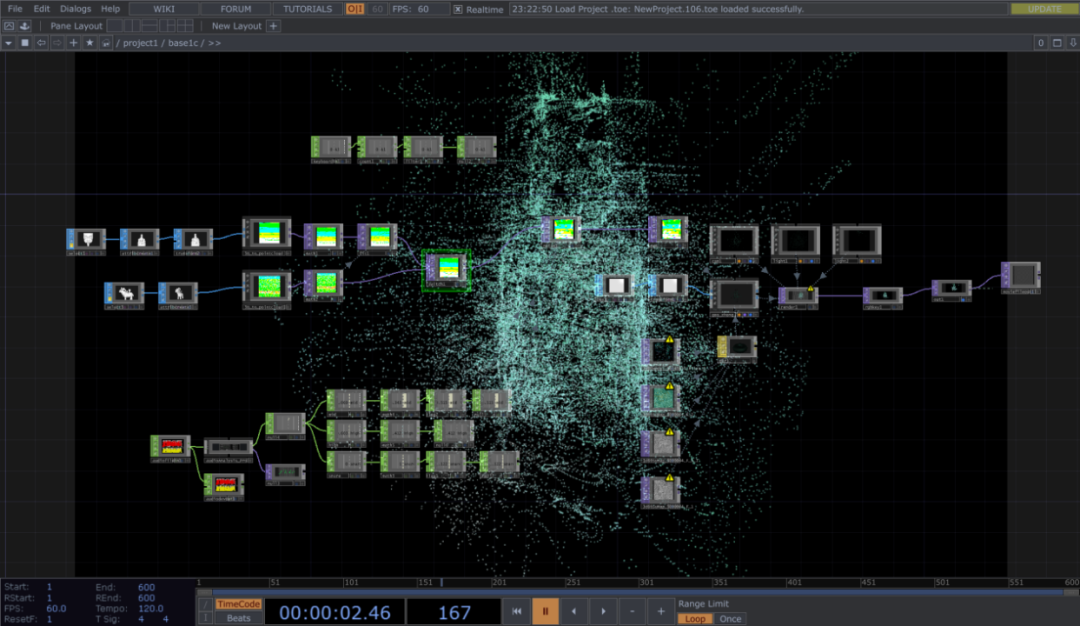

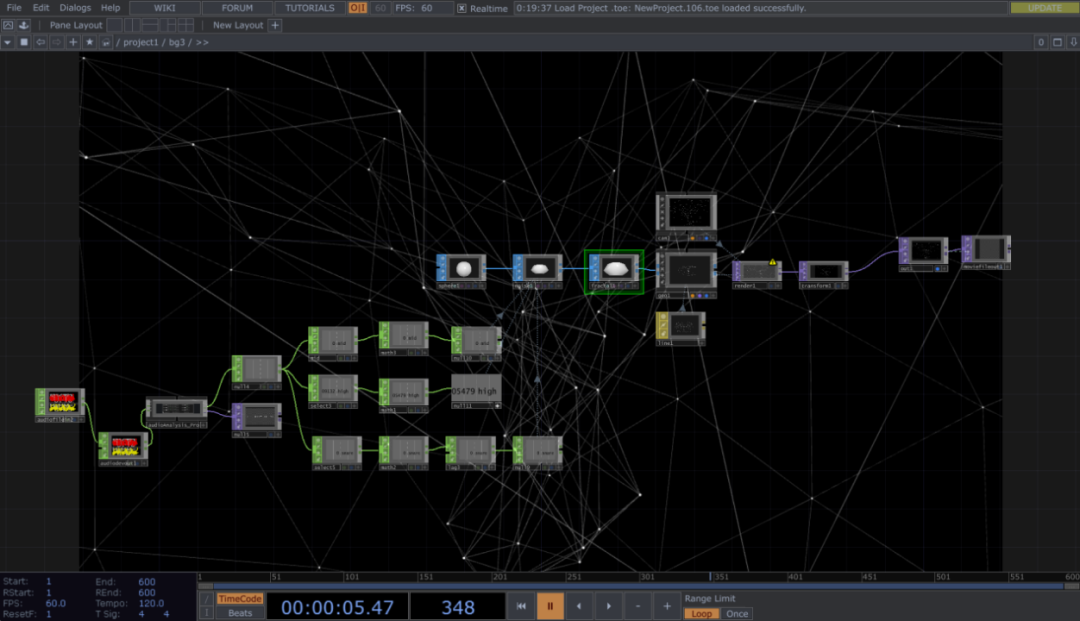

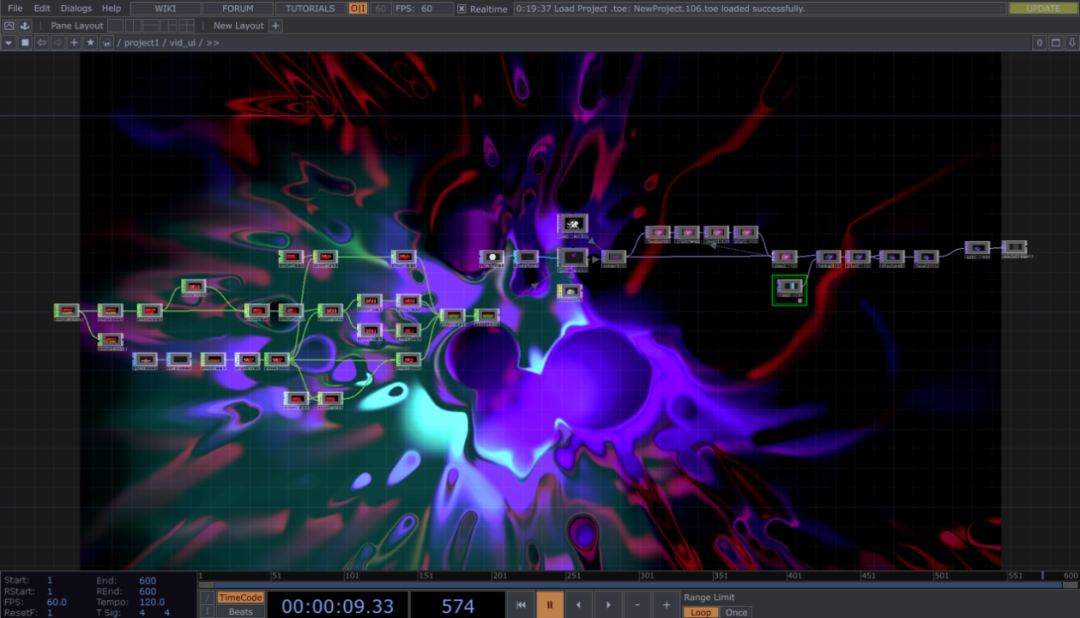

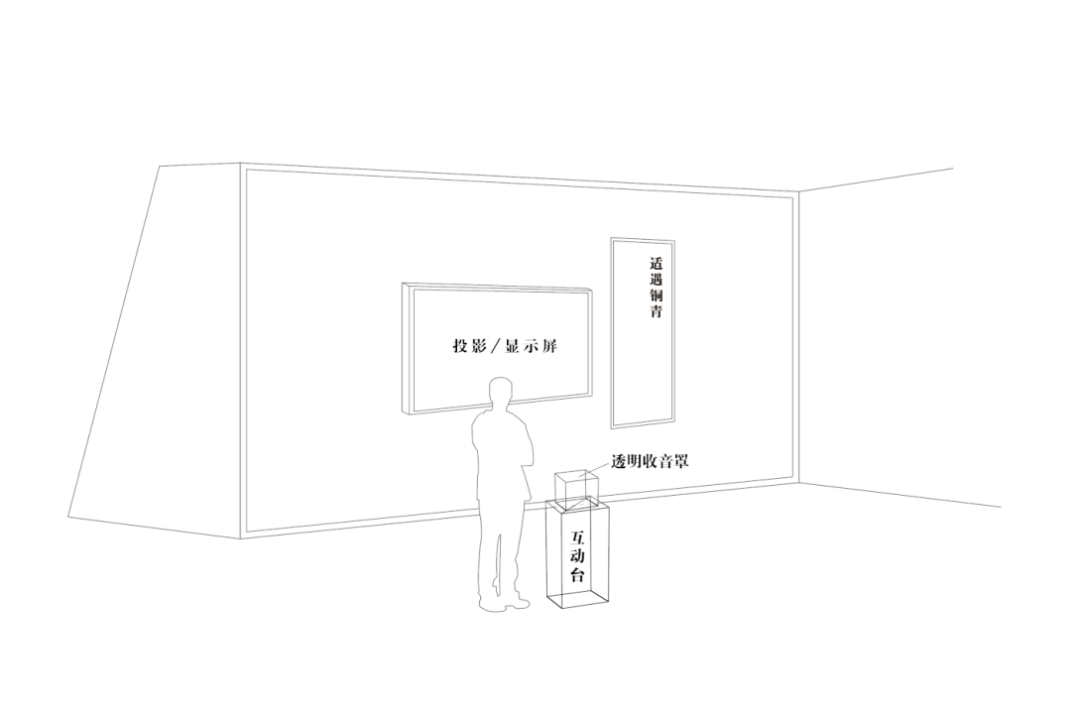

音画互动影像装置

作品尺寸:

作品尺寸:36x28x23cm

主要材料:

投影/显示屏、编钟摆件

创作年份:

2023年

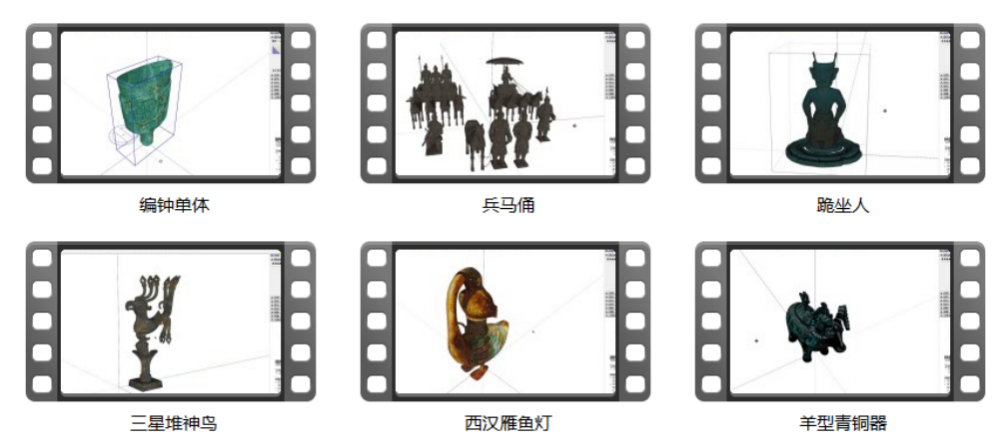

作品从具有楚文化的物理象征的编钟文化出发,以“数字活态”、“互动体验”为核心,最终成果呈现为“编钟”为主题的音画互动影像装置《适遇铜青》。

1.可以作为文化数字传播和文娱数字内容设计素材,沉浸式的互动体验可以满足文化消费需求升级。2. 如果把艺术看作是一种情绪的表达和宣泄,本作品可以应用于艺术疗愈领域。在古乐疗愈方面增添多样性体验。3. 可以应用于教育和培训领域,例如交互式电子书、互动教程和模拟器等。这些应用可以帮助提高学习效果和培训质量,同时也可以为相关机构带来可观的商业价值。4.可以作为广告和宣传的手段之一,例如在品牌推广、产品宣传等方面,提高品牌知名度和产品销售量。